こんにちは、ピアニストブロガーのカワグチです!

みなさまは、ドレミ音階の色のイメージってありますか?

「ミ」はミカンのオレンジを連想する、とか。

音楽家の方だと、なんとなくドはこの色、ミはこの色、みたいなイメージって

持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

カワグチ的音階の色のイメージ

ちなみにわたくし個人が感じる

音階と色のイメージは、なんとなーくですが

- ド:赤

- レ:イエロー

- ミ:オレンジか緑

- ファ:水色

- ソ:青か茶色

- ラ:紫

- シ:灰色

という感じ。

横文字か漢字かに意味はないので、気にしないでくだされ。

「シ」はピンクと答える人が多いようなのですが、

わたしはグレーというか、退廃的な灰色、というイメージなのですよね。

ロ短調とか墓場っぽいというか、

でも、変ロ長調になると、トロピカルな黄緑色や黄金のイメージ。

まぁ、これはあくまで一個人のなんとなくのイメージであり、

これが正解と押し付けるわけでは全然ありませぬ。

単音か和音かでもイメージは異なる

また、単音と、コードでもイメージが少し異なる気がしますし

シャープやフラットがつくか、

メジャー(長調)かマイナー(短調)かによってもかなり変わるような気がします!

例えば「ド」は赤だけど、

C major(ハ長調)はもうちょっとフレッシュで始まり感のある白っぽい色、とか

C♯ minor(嬰ハ短調)になると、漆黒のネイビーみたいな色かな、とか。

「ソ」も単体だと青かなぁと思いつつ、ト長調は茶色いイメージなんですよ。

ウッド感あるログハウスとかチョコとか、ナチュラルで純朴なイメージ。

音が色で視える?!

「共感覚」とは

こういう、目に見えないものや現象を、色など別の五感で感じ取り当てはめられる感覚のことを

「共感覚」と呼ぶそうです。

→「共感覚」について詳しくはこちら(Wikipedia)

そしてその感覚は、絶対音感のように決まった正解があるわけではなく、

感じ方は人によっても異なる、とWikipediaさんに書いていました。(ただの横流しかい)

また、音だけでなく

ものごとが色に見える共感覚を持っておられる方もいるようです。

ちなみにわたしは共感覚があるわけでは全然ないのですが、

グーチョキパーもなんとなく色のイメージがあります(^O^)

チョキが水色、グーが黄色、パーが赤かな。

共感覚はある程度似ている?

過去には、この共感覚を持っている15人に、

ドレミが何色かというアンケートをとってみたところ、

色の認識が似ていたという興味深い研究データも出ているようです。

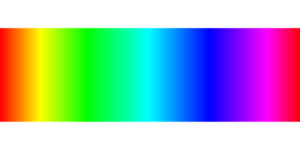

同研究では、その色の分布が、

色のスペクトル(赤橙黄緑青藍紫)の並びと同じような規則性があった、

ということも考察されておられました。

色のスペクトルと音の関係

人間が目で見ることができる光(可視光)を、波長ごとに並べると

「赤・橙・黄・緑・青・藍・紫」という順番になり、この並びをスペクトラムと呼びます。

虹の色と同じ7色ですね。

青と藍ってどう違うんじゃ、と毎回思うのですが笑、

青の色域は広いので、均等に振り分けると青が2分されてこの7色に分けられる、という感じでしょうかね。

ちなみに赤より長波長だと赤外線、紫より短波長だと紫外線です。

以前もそんなこと書いていました↓

また、低い音=暗い、高い音=明るいというイメージも共通だったそうで

これもわかる気がしますね!

音の色イメージはどうやってできる?

ところででは、こういう音を色に置き換えるイメージって、

どのようにして、何を根拠にできるものなのでしょう。

それとも、元々決まっている法則的なものを感じ取れる能力なのでしょうか。

前述した研究の15人も、どんな属性の人なのかにもよるでしょうし、

もしかすると同じ日本でも、文化の違い、例えば

沖縄のお年寄りと関東の子供でも違いがあるかもしれませんし

(沖縄音楽には「琉球音階」という特殊な旋律が用いられる)

まだまだ未知数な部分が大きいのではないのかな〜という気がしています。

ちょっと調べてみまして、

ニュートンが音階に7色のスペクトラムを割り当てた、という情報も出てきましたが、

そもそもなぜスペクトラムを当てはめたのかとか、なぜCが起点なのかとか、

色と音との関連性の、明確な根拠はあまりはっきりと見つけられませんでした。

幼少期の教育や

教材のイメージが影響大かも

以前参加したワークショップでは、そんな話題になったとき

「音楽を始めた頃に使った教材やツールの配色がたまたま刷り込まれたのでは」という話になり、

みんな「あ〜そうかも!」と合意に至っていました。

UQTOO 楽器おもちゃ 子供 多機能 ピアノ・鍵盤楽器の玩具 赤ちゃん 幼児 子ども 知育玩具 電子 太鼓 ピアノ 鍵盤楽器の玩具 男の子 女の子 キーボード 音楽おもちゃ

↑こういうやつですね。(ドラムまでついて豪華)

わたしもその説が一番有力な気がしています!

子供の頃に遊んだ↑のような知育玩具とか、

ドレミの歌とか童話の調のイメージがそのまま定着したとか、

ピアノを習っていた人なら、音楽教室の学習教材の色がその色だったとかです。

というか、最近の知育玩具とか絵本ってすごいですよね!

大人でも見ているだけで楽しめます〜

単純に色相を等分して配分しただけかも

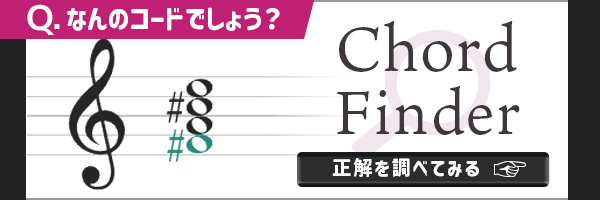

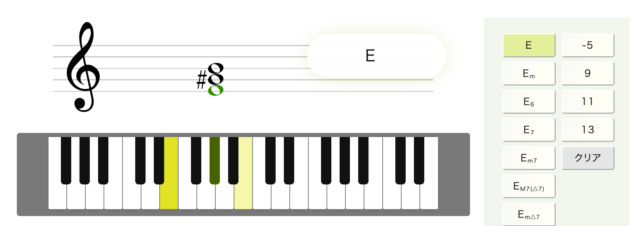

ちなみにわたしが以前作った、コードネーム早見表「コードファインダー」も

選択した音階ごとに色が変わるようにしてみたのですが、

※音も鳴るようにしていたのですが、何かの拍子に消してしもうた

これも、どうやって色分けしようかな〜と考えた結果、

色のイメージもありつつ、それよりは単純に

それぞれの色が偏らないように、色の配列(スペクトラム)を均等なバランスで配分していった感じでしたね。

色の並びはスペクトル順になっているものが多い

クレヨンの配色の並びも、だいたい

スペクトラム順(赤・橙・黄・緑・青・藍・紫)になっていたりします。

サクラクレパス クレパス 16色 ゴムバンド付き LP16R

幼心ながらに、クレヨンや色鉛筆って、いっつも赤やピンクの隣に肌色があるな〜とか

なんでいつも緑と青が隣り合わせなんだろう、決まってるのかな?とか思っていましたが

色が偏らないように均等かつ順番に配色しようとすると、結局

便宜上「あの見慣れた並び(=スペクトル)」に収束されることになる、という単純な理由である可能性が高そうな気もしています。

こういう暗黙の了解というのは、

どの製品を使ったとしても「大体ここにこれがある」と、パッと見つけやすくなる利便性も果たす役割もありますし、わざわざそれを逸脱した配置にする意味もありませんしね。

商業デザイナーをしているとね、誰からも文句言われないように…と、

無難どころに収めるようになりがちな制作現場の事情もわかる気もします(。-_-。)苦笑

幼少期の教育や

教材のイメージが影響大かも

ここからは専門家でもない、わたくしの超個人的な自論ですが、

以上を踏まえると、音階から色を連想する共感覚って、絶対音感のような才能や霊的能力というよりは、

ほとんどの人の場合、単にそれまで育ってきた過程で無意識レベルで身についた、

いわゆる「先入観」的なイメージなのではないかな〜と考えています。

例えば、女子トイレは赤、男子トイレは黒とか

(近年はLGBTQへの配慮やデザインの多様性で、色分けされていないところも多い気がしますが)

黄色=危険・注意、緑=安全、青=清潔、みたいな、

そういう暗黙の共通認識のようなものに近いのではないかな、と。

曲で言うと、ト長調はメヌエットのような平和な曲が多いから

ト長調=平和、というイメージがついた、みたいな感じです!

本当に色で視える人がいたとしても否定はしませんし、

先ほどの研究結果を批判したいわけではありませんが、

ほとんどの人にとっては、所詮「いつもそれを見ているから、その色の意味づけが暗黙の認識になった」だけなんじゃないかなと。

似た音楽教材を使っていた可能性も高い

前述した研究記事にもコメントがついていましたが、

特に、音楽家さんであれば、幼少期に音楽教室で

同じような教本や教材を使っていた可能性も高いでしょうしね。

ともすると、学習教材で一生の認識を左右される可能性があるわけで、

子供のおもちゃや教材に携わるデザイナーさんの責任って、けっこう重大なものな気がします…!

で、それって国や文化によって多少違って

例えばですが、ある国では「赤=危険」だけど、別の国では「赤はお祝いの色」とかだと、

(あくまで仮の例えで、実際にそのような国があるかは知らぬ)

色に対するイメージもまた変わる可能性があります。

色が視えるというより、

イメージから色を連想しているのかも

なので、「音→色」を直接連想するというよりは

「音→イメージ→(そのイメージを象徴する)色」という感じなのかなぁと思ったりします。

色の持つ心理的な効果、というと

青=冷静、冷たい、清潔感

緑=リラックス、自然、健康的

のように、なんとなく連想できる方は多いのではないでしょうか。

その、色彩心理から逆算して色を当てはめている、という方が

しっくりくる気がします。

下記はあくまで例えばですが、

- ド → 力強さ・躍動感 → 赤

- ソ → 開放感 → 青

- ラ → 不思議な感じがする → 紫

みたいな感じで、色の前にイメージや心境が先行していて

正確には、そのイメージや心境に合った色が連想されている、という感じで

無意識レベルでは、2段階の変換がなされているのかなぁと。

ですので、音の感じ方は、

- その音にどんなイメージを抱くか

- 抱いたイメージにぴったりな色は何色か

という、2つの感じ方・捉え方の違いによって個人差が出るのかな、と考えました(^^)/

色のイメージも

ある程度共通の観念があったりする

といえ、結局、その色彩心理や音に対するイメージも

なんとなく共通というか、近しい認識があって、

(牛ですら赤い色を見て攻撃性が高くなったりするくらいですからね)

だからこそ、教えられたわけではないのに似たような色のイメージになるのかな、

と、冒頭の話に結局は帰着する感じですね!

という感じで、科学的に明確な根拠はハッキリわかりませんでしたが、

人間の心理的な法則性や社会的な共通認識があってこそ、なんとなく色の捉え方が似てきているのかもしれないね、というお話でした(^^)b

※わたくしは音に対する研究や専門家ではなく、単なる一音楽愛好家の個人的な主観です。

また、共感覚も持っておりませんので、当人ではない者の一仮説として参考程度にお楽しみいただけましたら幸いです。

参考サイト

- 「ドレミファソラシ」は虹の七色? – 音を聞くと色を感じる現象に迫る:academist Journal

- 共感覚:Wikipedia

- 琉球音階:Wikipedia

- 音の周波数を可視光線に変換:「色即是音、音即是色」とは

この記事をシェアする

記事のシェア・ご紹介はご自由にどうぞ◎

(4 いいね)

(4 いいね)